Étude sur l’efficacité d’un programme d’entraînement basé sur le profil de patineur

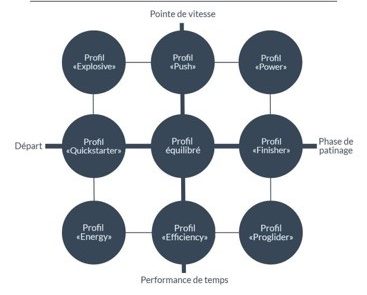

Le Speedtracker, capteur unique développé par de SciencePerfo, est un outil avant-gardiste qui permet d’élaborer un profil de patineur (Figure 1) à tous ses utilisateurs en se basant sur deux critères comparatifs : l’efficacité, représentée selon l’axe vertical, et l’accélération, selon l’axe horizontal. Une étude de Jiménez-Reyez et coll. (2017) propose que l’entrainement en fonction du profil force-vitesse d’un saut vertical permet de meilleurs gains de performance. Mais qu’en est-il pour le patinage? SciencePerfo a donc mis sur pied des programmes d’entrainement personnalisés en fonction du profil de patineur. Mon étude, présentée dans le cadre des journées de la recherche en kinésiologie de l’Université Laval, a donc servi à mesurer l’effet de ceux-ci sur les performances en patin chez des jeunes joueurs de hockey en développement.

Le principe fondamental de ces programmes d’entrainement repose sur le principe que travailler les lacunes de chaque joueur permettrait de réduire les asymétries et d’augmenter les performances (Brown et coll., 2017). Voici un exemple qui vous permettra de comprendre comment les programmes ont été bâtis.

Prenons la figure 1, qui présente chacun des profils de patineurs de SciencePerfo. Rappelons-nous que l’axe vertical représente l’efficacité de la phase de patinage, alors que l’axe horizontal, l’accélération. Prenons le profil « Finisher ». Un joueur de ce profil présente un équilibre pour l’efficacité, car le profil se retrouve sur l’axe vertical médian. Il possède cependant une asymétrie sur l’axe horizontal, c’est-à-dire en phase d’accélération. Ainsi, un joueur ayant ce profil est plus performant en phase de patinage, c’est-à-dire quand celui-ci se déplace déjà à une certaine vitesse, qu’au départ, soit lors des premières poussées.

Avec cette analyse, on remarque que les lacunes de ce joueur se situent en phase d’accélération, donc sur son départ. Cela pourrait être dû à un manque de mobilité en ouverture de hanche, à de mauvais ancrage dans la glace, nuisant à la poussée, ainsi qu’à un possible manque de force en extension et abduction de hanche. Un programme d’entrainement ciblant les lacunes de ce joueur comprendra des exercices spécifiques qui permettront de travailler ces éléments. Notez qu’il est possible d’effectuer le même processus pour les autres profils et qu’il existe des exercices qui permettent de travailler chacun de ceux-ci.

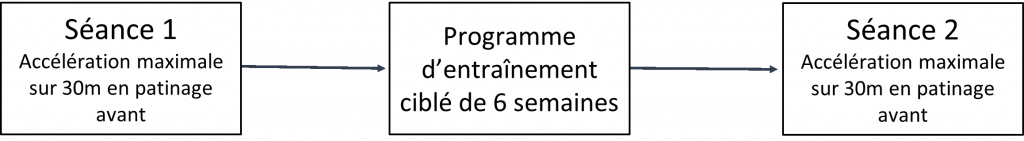

Pour arriver à vérifier l’impact de ces programmes d’entrainement, deux groupes similaires de joueurs de hockey compétitif de 13 à 16 ans provenant de sports-études d’école secondaire ont participé au projet. Deux tests d’accélération maximale sur 30m en patinage avant ont été effectués, avant et après l’intervention (Figure 2). Ces tests permettaient d’associer les participants à un profil de patineur. Les joueurs du groupe expérimental (n=27) se sont ensuite entraînés avec un programme individualisé et ciblé en fonction de leur profil pour une période de 6 semaines. Le deuxième groupe (n=31) servait de groupe contrôle et ne recevait pas de programme d’entrainement en fonction de leur profil. Celui-ci s’entraînait avec un programme d’entrainement généralisé pour tous les joueurs, comme il est pratique courante dans les sports-études.

Afin de vérifier l’impact des programmes d’entrainement, les moyennes (μ) des groupes ont été comparées pour les variations de temps de passage de 0 à 5 mètres (∆T 0-5m), 15 à 30 mètres (∆T 15-30m) puis 0 à 30 mètres (∆T 0-30m) ainsi que pour la vitesse maximale à 5 mètres (∆V max 5m) et 30 mètres (∆V max 30m). Le nombre et le pourcentage de sujets ayant démontré ces améliorations sont respectivement présentés dans les colonnes 3 et 4 du Tableau 1 pour chacun des deux groupes. La dernière colonne du Tableau 1 présente la puissance statistique des résultats (p). Cela sert à vérifier si les résultats du groupe expérimental sont expliqués par l’intervention, soit le programme d’entrainement, ou bien par le simple hasard. Un résultat qui est statistiquement significatif doit avoir une valeur de p inférieur à 0,05. Cela veut donc dire que dans 95% des cas, le résultat est influencé par l’intervention.

Le groupe expérimental a montré des améliorations significatives d’environ 1,2% et 1,0% respectivement pour les temps de passage de 15 à 30 mètres et de 0 à 30 mètres. Celles-ci sont considérables si l’on prend compte du fait que les temps totaux d’effort se situent aux alentours de 5 secondes. Le groupe contrôle, quant à lui, a montré une légère diminution de performance pour ces temps de passage. Un autre fait intéressant à noter est le nombre de sujets chez qui nous avons observé des améliorations. Les pourcentages pour les temps de passage de 15 à 30 mètres et 0 à 30 mètres montrent qu’il y a une plus grande proportion des sujets du groupe expérimental qui a obtenu des améliorations comparativement au groupe contrôle.

Les résultats concernant la vitesse maximale à 30 mètres vont dans la même lignée que les résultats précédents. Le groupe expérimental a également présenté des améliorations significatives de 0,8%, alors que le groupe contrôle a obtenu une diminution de vitesse de 1,3%. Une plus grande proportion du groupe expérimentale (55,6%) a bénéficié de ces améliorations comparativement au groupe contrôle (35,5%).

Les résultats n’ont montré aucune différence significative entre les groupes pour le temps de 0 à 5 mètres et la vitesse maximale à 5 mètres. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les mesures sur courtes distances au départ sont plus variables, notamment en raison d’un phénomène qu’on appelle l’algorithme de détection du départ. De plus, comme il s’agit d’une accélération sur courte distance, il est plus difficile de mettre en lumière une possible amélioration. Il aurait fallu un nombre plus élevé de sujets afin d’augmenter la puissance statistique.

Face à ces résultats, il est possible de dire qu’un programme d’entrainement personnalisé en fonction des lacunes identifiées sur glace favoriserait des adaptations qui sembleraient améliorer les performances en patin chez de jeunes joueurs en développement. Ceux-ci mettent donc en relief l’importance d’individualiser les contenus d’entrainements de nos athlètes et accentuent la pertinence de le faire en fonction des résultats à une évaluation spécifique au sport.

Écrit par Maxime Chabot, étudiant en kinésiologie

Références

- Brown, S. R., Feldman, E. R., Cross, M. R., Helms, E. R., Marrier, B., Samozino, P., & Morin, J. B. (2017). The Potential for a Targeted Strength-Training Program to Decrease Asymmetry and Increase Performance: A Proof of Concept in Sprinting. International journal of sports physiology and performance, 12(10), 1392:1395.

- Jiménez-Reyez P, Samozino P, Brughelli M, Morin JB. (2017) Effectiveness of an individualized training based on force-velocity-power profiling during jumping. Physiol. 7:677.

- Jiménez-Reyez P, Samozino P, Morin JB. (2019) Optimized training for jumping performance using the force-velocity imbalance: Individual adaptation kinetics. Plos one. 14(5).

- Perez, J., Guilhem, G., & Brocherie, F. (2019). Reliability of the force-velocity-power variables during ice hockey sprint acceleration. Sports biomechanics, 1:15.

Vous désirer restez à l’affût des nouveaux articles avant même qu’ils soient publiés?

Inscrivez-vous à notre Infolettre.

Pourquoi est-ce plus facile de virer vers la gauche ?

Pourquoi est-ce plus facile de virer vers la gauche? MAXIME Physiothérapeute du sport Dans un match de hockey, diverses techniques de patinage sont utilisées pour contrer l’adversaire. Une technique de choix pour changer rapidement de direction tout en conservant une...